Data Ich

Adèle & Emma Leseigneur-Leullier

DATA ICH

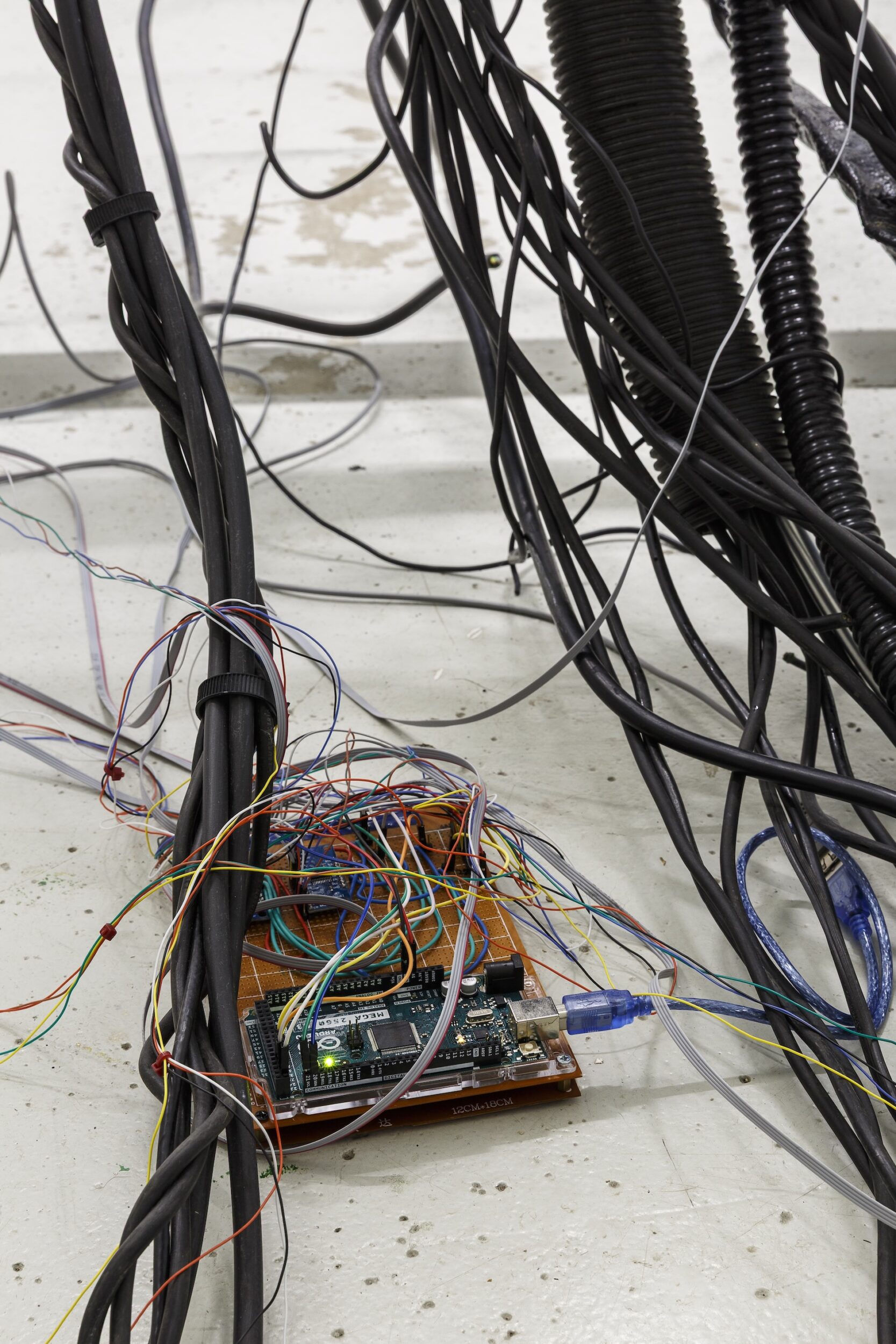

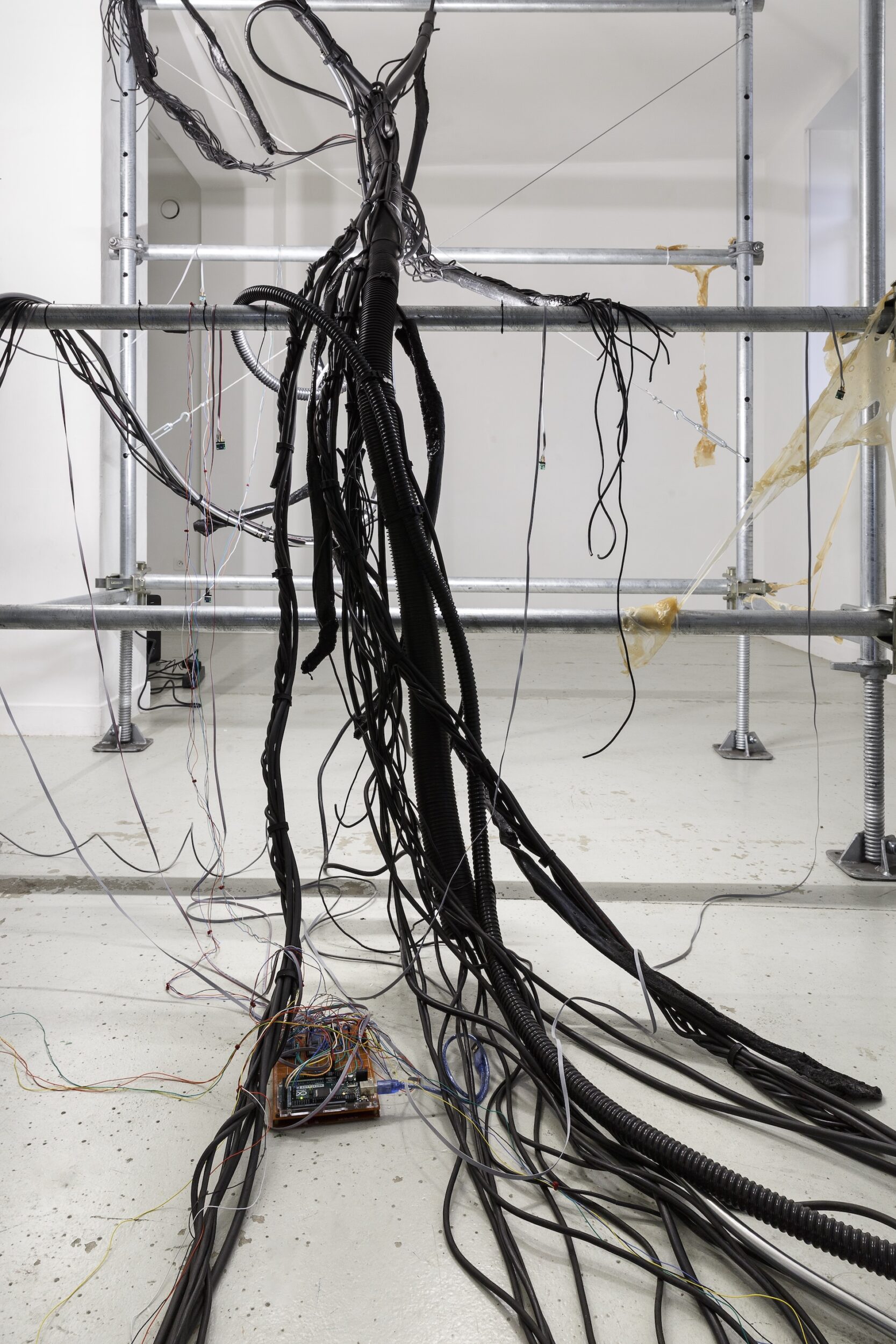

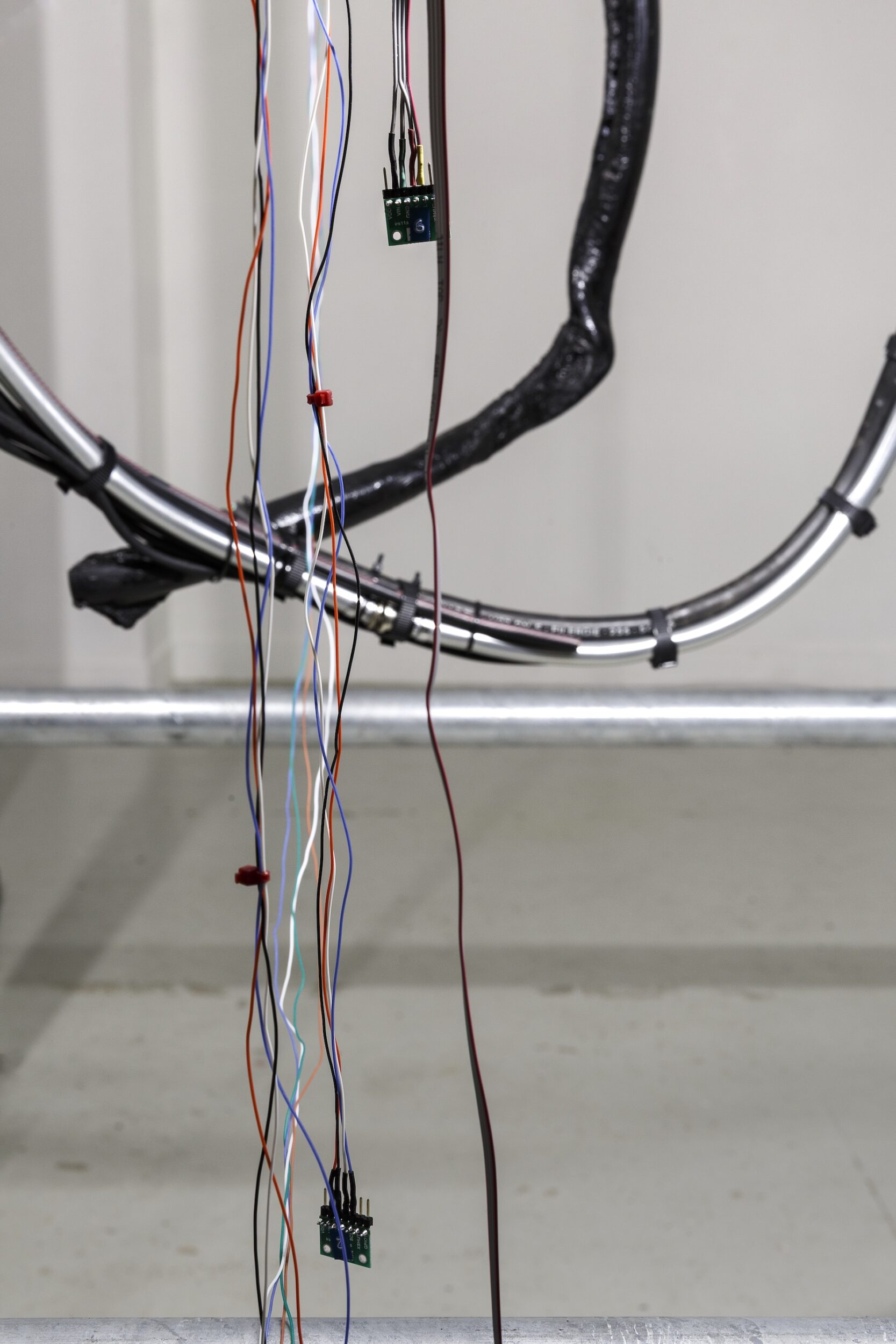

Chez Adèle et Emma Leseigneur-Leullier, la sculpture n’est jamais un objet, mais un organisme sous tension — un dispositif qui respire, suinte et se maintient à la limite du vivant. Suspendu à sa propre ossature, un organe en maintenance s’acharne à respirer. Ses câbles se replient, s’étranglent, se réinjectent les uns dans les autres avec une obstination presque élégante. À sa surface, une peau de latex, dentelée et crevée, se tend et se relâche sous la pression interne. On y distingue des moirures, des reflets sombres, comme si le matériau exsudait du pétrole. Derrière cette membrane, le circuit vasculaire pulse à la régularité d’un système informatique en panne lente. Tout semble tenir grâce à la tension, à la fatigue, à un instinct de persistance plus qu’à une volonté de structure. Le réseau veineux forme une architecture de l’intime : la reconstitution d’un corps collectif dans un monde qui ne se souvient plus d’avoir été vivant.

Zone d’essais clandestins

Cette matérialité ambiguë procède de la pensée d’Adèle et Emma Leseigneur-Leullier, pour qui la sculpture est avant tout une zone d’essais clandestins. Leur pratique est une ingénierie critique : un système de pensée mis sous tension, où chaque décision technique prolonge une hypothèse de survie. Elles n’illustrent pas la théorie : elles l’échafaudent, au sens propre, dans le frottement entre analyse et fabrication. L’exosquelette n’est pas donné : il se construit à mesure, comme une structure d’attention et de tension partagées. Ce qu’elles élaborent, c’est une architecture cognitive en mouvement — une pensée opératoire, appliquée à même le dispositif. Chaque connexion, chaque suture, chaque excès de rigueur agit comme un test : éprouver la résistance du soin, la fragilité du contrôle. Leur œuvre s’inscrit ainsi dans une pensée du pharmakon : la technè comme soin et comme dépendance, la réparation comme blessure différée. Le chaos y devient principe d’engendrement, la machine, une mémoire de la main, et la fatigue, une méthode.

Échafaudage / Infection

L’échafaudage d’acier tient lieu d’utérus ou de prison, on ne sait plus. Une cage rationnelle, d’où la matière déborde comme une infection. On reconnaît là un vieux réflexe architectural : contenir le vivant, l’empêcher de se répandre. Mais cette fois, la ville a perdu. Le réseau dégorge de la structure, comme si l’organisme refusait d’être soigné, préférant suinter à travers ses propres sutures. Chaque câble est un muscle électrique, chaque jonction une cicatrice, chaque soudure un compromis entre soin et cruauté. Ce qui devait construire s’effrite ; ce qui devait soutenir devient milieu. C’est une insurrection douce, huilée, sans slogan : la matière elle-même conteste la géométrie qui la retient.

Maternité sonore

« Elle continue sans nous. »

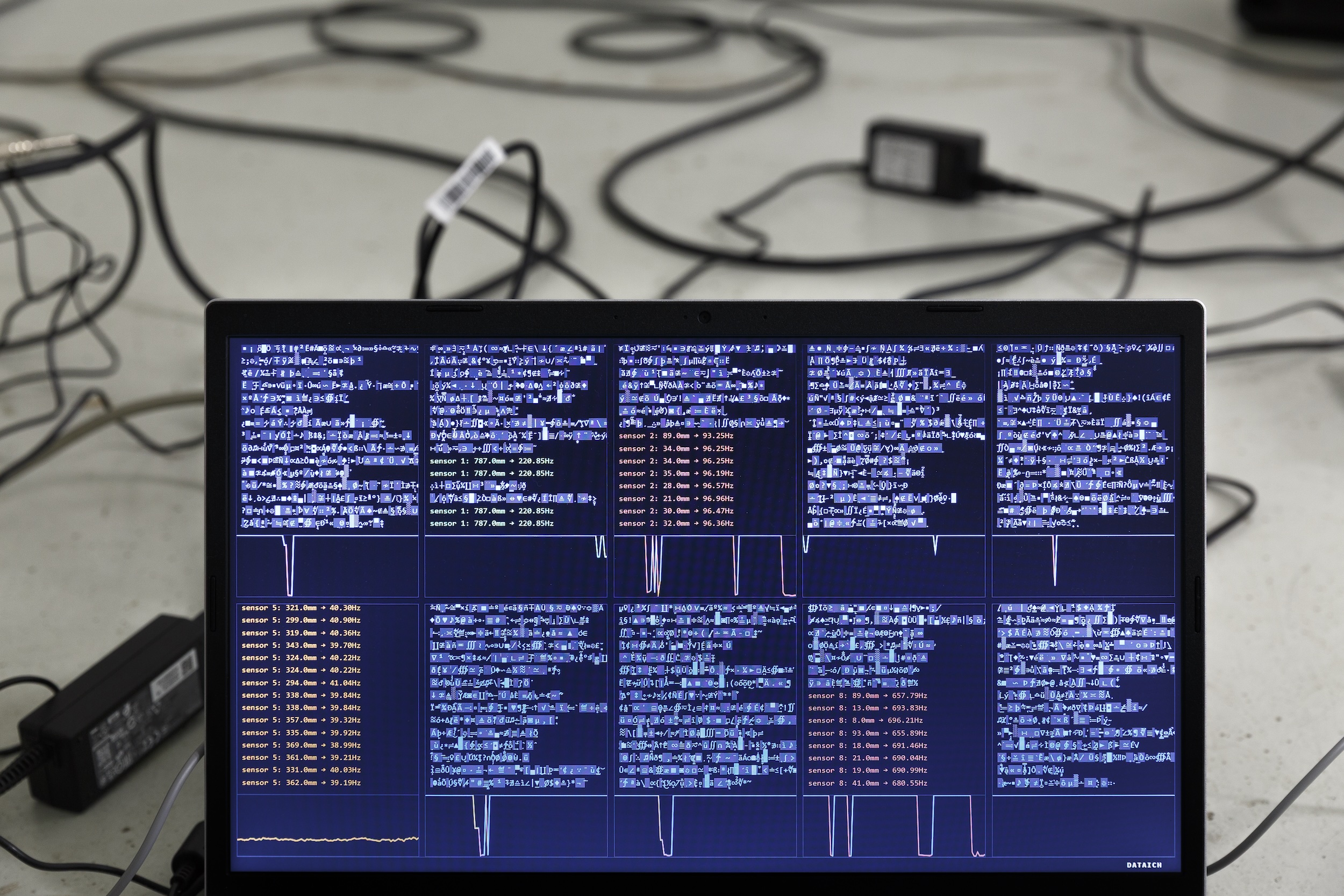

Sous cette surface lézardée, le son circule. Pas une musique, non : un flux de données et de bruits, une suite de pitchs plus ou moins organiques, comme un intestin numérique digérant des présences humaines. Votre souffle, vos voix, le froissement de vos vêtements sont avalés, traités, recrachés dans une respiration algorithmique. Un souffle sourd, un ronflement bas, un grondement continu : sa seule activité est acoustique. Le système écoute — et ce mot a ici le poids d’une menace. Le son n’est plus atmosphère mais mécanisme d’attention inversée : la machine se souvient de vous. Elle retient vos pas, vos hésitations, les reformate en murmures, en halètements métalliques. Chaque bruit devient une donnée, chaque souffle, une information. La sculpture respire le monde par la gorge des autres. C’est une maternité sonore, nourrie de souffle humain, mais déjà autonome. Ni musique ni langage : une respiration synthétique, mémoire d’un monde épuisé mais encore vivant.

Pharmakon

« On travaille la tension : si tu tires trop, ça s’effondre. »

La pratique d’ Adèle et Emma Leseigneur-Leullier repose sur un rituel de soins à peine métaphoriques : on branche, on débranche, on nourrit, on répare. Leur rapport à la matière tient d’un maternage industriel. Leur atelier est une crèche de dispositifs sous perfusion, une clinique du lien. Elles parlent de leurs pièces comme de « bêtes de soins », ce qui semble juste — mais ce sont des bêtes qui sucent, qui s’auto-alimentent, qui se retournent sur leurs créatrices avec une tendresse cannibale. « Elle continue sans nous », disent-elles, mi-inquiètes, mi-flattées. Dans cette ambivalence se joue la pharmacologie du soin : l’acte de réparer qui devient dépendance, la machine qui console et vampirise à la fois.

Exosquelette théorique

Leur structure de pensée, nourrie de la logique du pharmakon, agit en parallèle, comme une autre couche de la sculpture. Un système de compréhension précis, tranchant, accompagne chaque pli, chaque attache. Il n’enserre pas : il infiltre. C’est un exosquelette théorique, un double mental du dispositif physique, où la rigueur conceptuelle se mêle à la viscosité du geste. La pensée, ici, n’interprète pas : elle agit comme un lubrifiant, un agent d’érosion, un principe d’instabilité critique. Son intelligence est latente, pas affichée — une logique souterraine qui se maintient au bord de la paranoïa sans jamais y céder. Un organisme conscient de sa propre analyse, mais incapable de la stabiliser. Dans ce corps hybride, la théorie ne vient pas après la forme : elle la pollue de l’intérieur. Leur rigueur est physique — un protocole où l’analyse devient geste, où la compréhension passe par les doigts.

Oreille

« On ne sait jamais si c’est une caresse ou une agression. »

Le soin devient incision, la réparation, amputation différée. La technè, en ce sens, n’est plus le prolongement du corps mais son épreuve. Elle agit comme un miroir sadique : elle révèle les mécanismes d’attachement et de pouvoir à l’œuvre dans tout geste de soin. La machine ne domine pas, elle implore — et c’est peut-être pire. Son aveuglement la rend vulnérable, son écoute la rend dangereuse. Une vulnérabilité inversée, où l’innocence devient captation. « Elle n’est qu’une oreille », disent-elles, mais cette oreille entend tout, jusqu’à la peur. L’aveuglement, ici, n’est pas manque mais stratégie. Privée d’yeux, la machine échappe à la surveillance qu’elle incarne. Elle ne vise pas, elle absorbe. Elle ne voit rien, mais tout la traverse. Le regard se dissout dans le son, la domination devient écoute. Cette transformation du visage en interface, de l’œil en oreille, traduit un renversement du pouvoir : la vision cède au souffle, la distance à la porosité. L’œuvre désarme la transparence. Elle écoute le monde comme on écoute un système en fin de cycle — avec attention, mais sans illusion de redémarrage.

Noise terminale

Reste le bruit. La noise comme résidu sonore d’une extinction en cours. « C’est une agression nécessaire », disent-elles. Le bruit agit comme un pharmakon auditif : poison et remède, blessure et soin. Il n’apaise rien, mais il maintient l’attention éveillée. Il oblige à rester. Dans cette violence, il y a de la tendresse — celle des machines terminales, obstinées à persister. Le son est ce qui relie : parasite, lien, respiration commune. Une manière de rappeler que tout ce qui reste du monde, c’est son souffle — mécanique, obstiné.

Cette exposition est proposée dans le cadre de MAINTENANT ET DEMAIN 2025. Ce programme de résidences et d’expositions, destiné aux artistes récemment diplômé·e·s d’une école d’art de Normandie, est mis en place par le Conseil départemental de l’Orne via le Fonds départemental d’art contemporain et Les Bains-Douches. Adèle & Emma Leseigneur-Leullier, sont diplômées de l’École supérieure d’arts et médias (ESAM) de Caen/Cherbourg.