Misty the Fox

Jordan Derrien

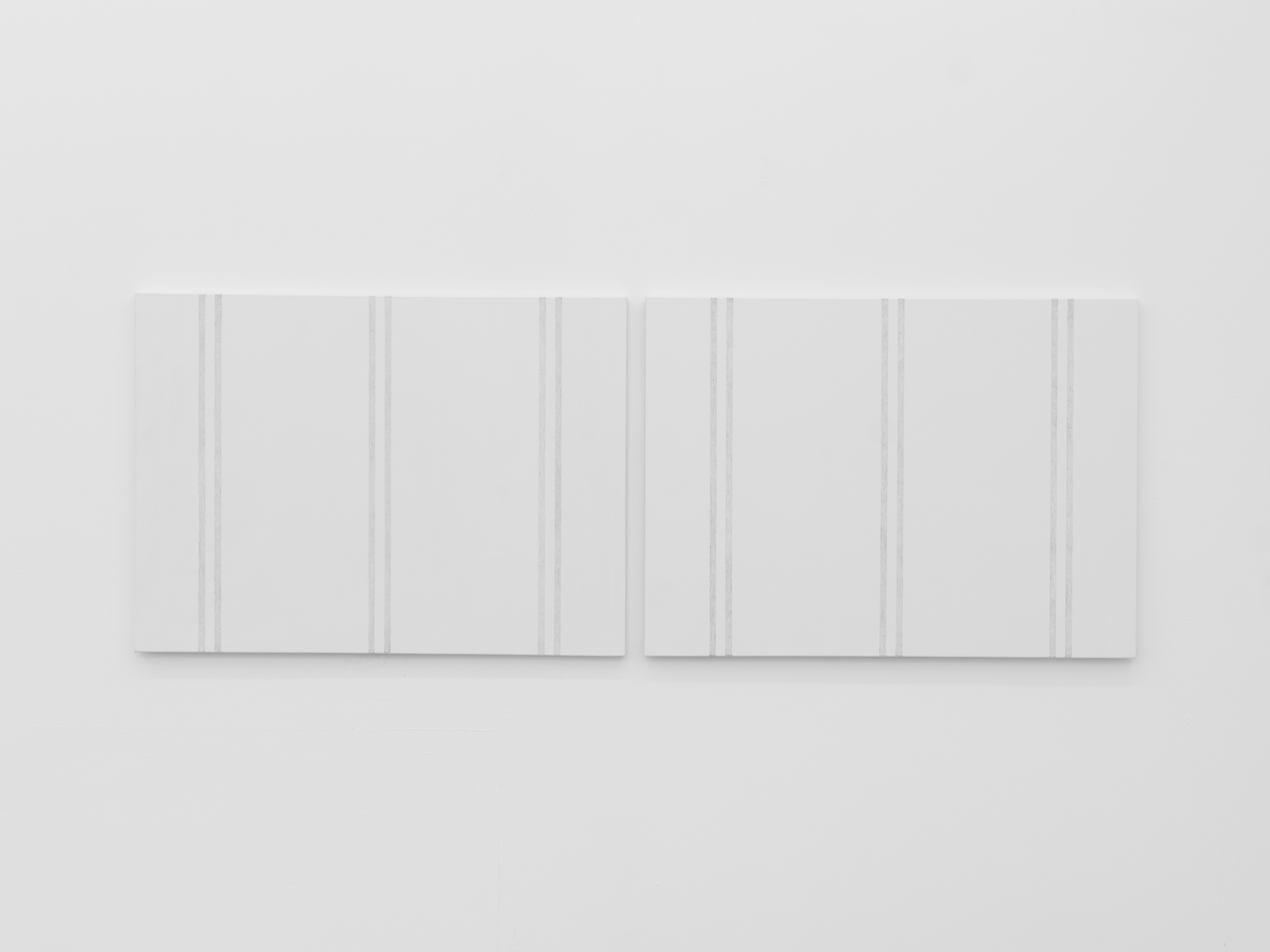

Untitled, 2025, graphite, oil based paint on canvas 56 x 76cm, photo : Daniel Browne

243 Northdown Road (A), (B), (C) , 2025 acrylic on canvas 20 x 180cm, photo : Daniel Browne

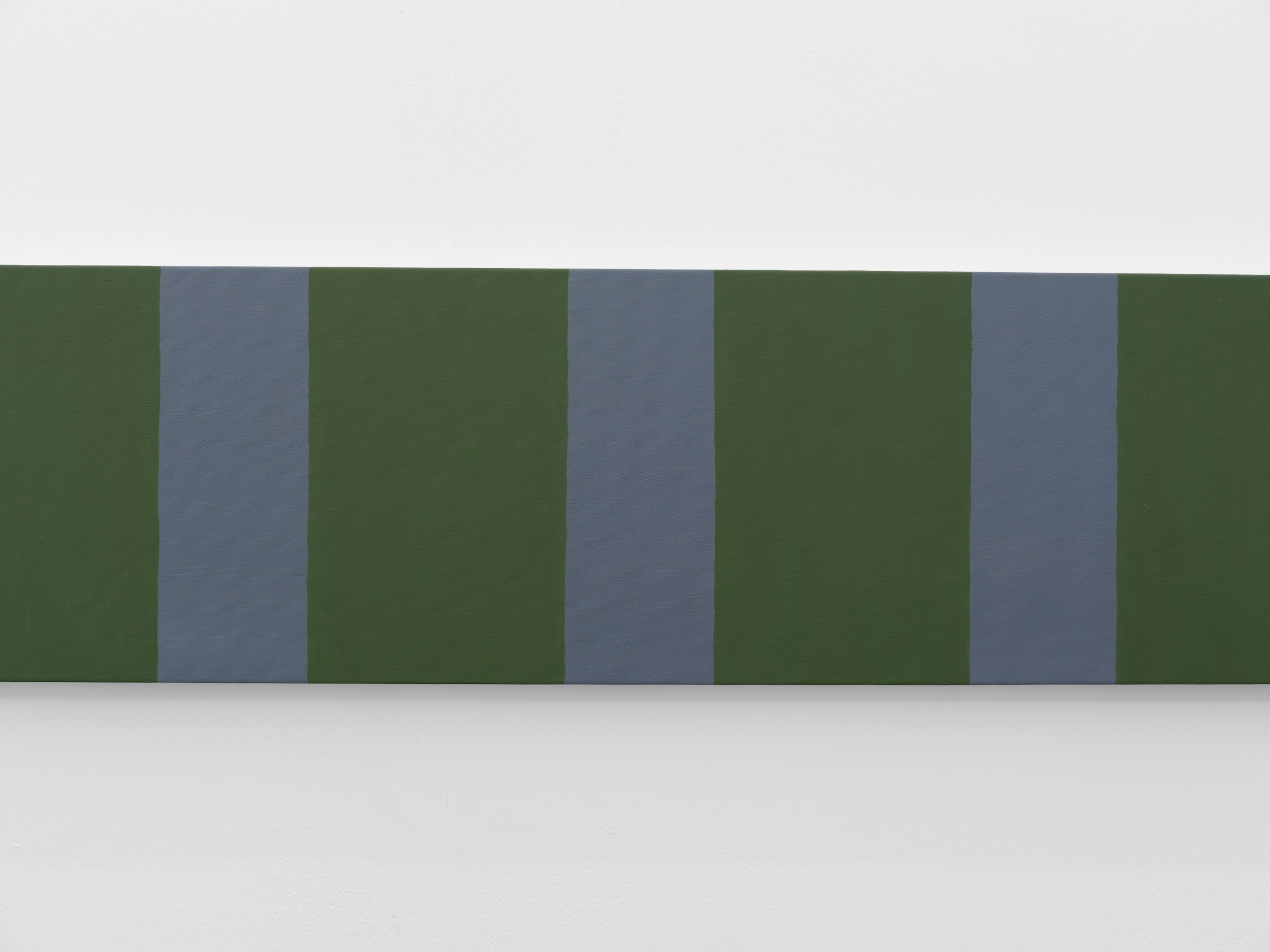

243 Northdown Road, 2025 acrylic on canvas 12 x 180cm, photo : Daniel Browne

« Du papier peint hors de prix », lança un jour John Updike en décrivant un tableau de Richard Diebenkorn.¹ Cette utilisation péjorative du papier peint illustre bien l’ambiguïté historique de ce médium. Pendant des siècles, aucune hiérarchie ne séparait les arts décoratifs des beaux-arts. Au XVIe siècle, par exemple, Albrecht Dürer concevait des motifs de papier peint avec le même sérieux que ses gravures sur bois, considérant tout ce qu’il créait comme de l’« art » destinés à une large diffusion, accessible et à bas prix.² Cependant, avec la révolution industrielle apparaît une décoration de masse dépersonnalisée, nourrissant peu à peu l’idée selon laquelle celle-ci avait perdu de sa valeur. Depuis que le papier peint est devenu largement accessible, son statut fait débat : est-il un élément de fond ou de premier plan, un substitut ou l’œuvre elle-même, de l’art ou de la décoration ?³

Une tension comparable traverse l’histoire de la peinture. Les symbolistes et les fauves ont délibérément adopté un style décoratif afin de dépasser les représentations mimétiques du monde visible et d’explorer le potentiel expressif de la couleur et de la forme. Maurice Denis célébrait Paul Gauguin comme un « décorateur », dont l’art, aux aplats de couleur et aux contours précis, se rapprochait, selon lui, davantage de la tapisserie ou du vitrail que de la peinture à l’huile. Parallèlement, la peinture abstraite était hantée par la crainte de se réduire à un simple ornement. Clement Greenberg résuma ce paradoxe en déclarant que « la décoration est le spectre qui hante la peinture moderniste », et affirma que l’un des enjeux consistait à utiliser « le décoratif contre lui-même ». Le post-impressionnisme et le fauvisme n’ont fait qu’exacerber cette tension, les moyens décoratifs servant des fins non décoratives.⁴

C’est dans cet héritage ambivalent que Jordan Derrien s’inscrit. Sa proposition est d’une simplicité radicale : et si la peinture n’était rien d’autre que du papier peint ? Et si la peinture équivalait au papier peint ? Dès l’entrée dans l’espace d’exposition, un diptyque à gauche présente des motifs qui apparaissent comme des traces de crayon sur une toile peinte en blanc. À droite se déploie une longue série horizontale de champs colorés successifs, agencés selon un motif rythmique. Les peintures sont composées de bandes verticales alternées de vert et de gris. La peinture verte a été appliquée sur une sous-couche grise, laissant délibérément le fond apparent pour accentuer la profondeur du rythme. Au centre du mur, une étroite peinture verticale interrompt le mouvement horizontal. Cette œuvre, monochrome, présente un vert recouvrant entièrement la couche de fond grise, créant ainsi une unique bande concentrée. Sa largeur correspond précisément à celle d’une bande verte de la séquence. Ces œuvres se comportent comme des murs portatifs, doublant le continuum habituellement occupé par le papier peint. Ce faisant, l’exposition renverse la logique du papier peint par la peinture, faisant glisser deux peaux l’une sur l’autre — la peau du mur (le papier peint) et la peau de la toile (la peinture) — jusqu’à ce qu’elles coïncident. Inspiré par des motifs de style Régence, le papier peint ancre l’ensemble de l’exposition dans un langage domestique et historique. La fonction et la connotation de ces interventions engagent un échange constant entre espace domestique et espace pictural, articulant un passage du matériel au medium.

Face aux œuvres, on peut penser à Barnett Newman. Chez lui, le champ monochrome apparaît comme un espace pictural défini par les limites de la toile. Sa bande verticale étroite, le fameux ‘zip’, active le champ sur le plan sémantique. Cette bande agit comme un dessin qui ne délimite pas les contours mais articule l’espace : une occurrence singulière qui permet à tout le champ de communiquer et d’impliquer un ordre transcendant. Le champ et le ‘zip’ se déterminent mutuellement : le fini face à l’infini.⁵ Chez Jordan Derrien, la bande fonctionne autrement. Ses rayures ne sont pas une incision ontologique, mais un motif répétable, une frise. Au lieu d’ouvrir l’espace sur un plan métaphysique, elles le mesurent ; elles chorégraphient le regard plutôt que de sublimer le champ. Ainsi, la bande passe d’une définition absolue de l’espace à une définition relationnelle : une indication rythmique qui nous fait sentir que le tout englobe non seulement la toile, mais aussi l’espace dans lequel elle se trouve. De cette manière, Jordan Derrien renverse l’injonction de Greenberg : il utilise le décoratif non « contre lui-même », mais pour lui-même, comme un instrument rendant tangible la frontière entre autonomie picturale et ancrage architectural.

Les peintures de Jordan Derrien occupent un entre-deux : entre « regarder une toile » et « voir un mur ». Le pictural reste traversé par la logique de la décoration et de la fonctionnalité, tandis que le décoratif se transforme en image. Cela signifie que la distinction entre fond et surface, entre art et décoration, n’est pas un choix mais un principe de travail. Plutôt que de se comporter comme une fenêtre ou un miroir, la peinture agit ici comme une barrière qui révèle et retient tout à la fois : par le simple fait d’être accrochée, elle recouvre une portion de mur et active ce qui se trouve derrière. La dissimulation est productive : Jordan Derrien révèle en recouvrant et protège ce que ses surfaces contiennent. La peinture devient ainsi une fenêtre grillagée, qui recompose la vue. Le sens ne naît pas sur la toile elle-même, mais dans la zone où mur et peinture deviennent la peau l’un de l’autre.

¹ John Updike, “Just Looking”, (New York: Alfred A. Knopf, 1989), p. 115

² Marilyn Oliver Hapgood, ”Wallpaper and the Artist: From Dürer to Warhol”, (New York: Abbeville Press, 1992), p. 9

³ Lesley Hoskins, ”The Papered Wall: The History, Patterns and Techniques of Wallpaper”, (London and New York: Thames & Hudson, 2005), p. 6

⁴ Christine Mehring, “Decoration and Abstraction in Blinky Palermo’s Wall Paintings”, Grey Room, vol. 18 (2004), p. 99

⁵ Paul Crowther, “Barnett Newman and the Sublime”, Oxford Art Journal, vol. 7 (1984), pp. 55-56