Mick Peter

Six Scenes

06.10 – 22.10.2023 – La Halle au Blé, Alençon

Texte de Dan Fox

Je dirigeais autrefois un magazine d’art. Mon poste exigeait que je voyage beaucoup, notamment pour suivre le cirque infernal des foires et biennales internationales d’art. Ces grandes expositions étaient un site d’observation sociologique privilégié, car elles agissaient comme des aimants sur tous les personnages les plus stéréotypés du monde de l’art : un véritable défilé de professionnels en uniforme, dont la tenue indiquait subtilement – plus ou moins – la position de leur porteur dans l’industrie de l’art. Mes collègues et moi avions dressé une liste de catégories : artistes à succès en tee-shirts chers mais discrets et sneakers de marque ; des critiques épuisés chargés d’un vieux tote bag de musée ; de jeunes marchands à mi-chemin entre la mode de leur génération et celle de leurs riches clients âgés ; des régisseurs d’art aux lourdes ceintures à outils, roulant des mécaniques comme des héros de western.

Il y avait aussi les Rich Guy Blue, nom de code d’un certain type de riches collectionneurs entre deux âges, toujours en mocassins de daim et chemise bleu roi, nuance qui convenait parfaitement à leur peau bronzée dont la teinte pourrait rappeler un cuir de luxe. À Bâle, New York, Paris ou São Paulo, où que j’aille, je trouvais toujours le Rich Guy Blue, comme une caricature surgie dans la vraie vie. Le Rich Guy Blue avait un cousin excentrique : même chemise, même costume de luxe, mais le col et les manchettes élimés, détail permettant de trier les anciens riches des nouveaux. À ces basics, il ajoutait un foulard de soie à motifs et troquait les mocassins pour des chaussons de grande marque. Ses longs cheveux gris acier étaient coupés en un carré vieillot ; et, en guise de bronzage, sa complexion tirait sur le bordeaux. J’ai toujours eu l’impression que, dans leur for intérieur, ces personnes se sentaient en fait un peu dépassées par l’art contemporain. Je les imaginais plus à leur aise entourées de livres anciens et d’œuvres d’art moderne mais obligées, afin de complaire à leur jeunesse – ou peut-être à un compagnon ou une compagne plus jeune –, de témoigner quelque curiosité à leur époque, aux artistes et aux écrivains dont tout le monde parlait.

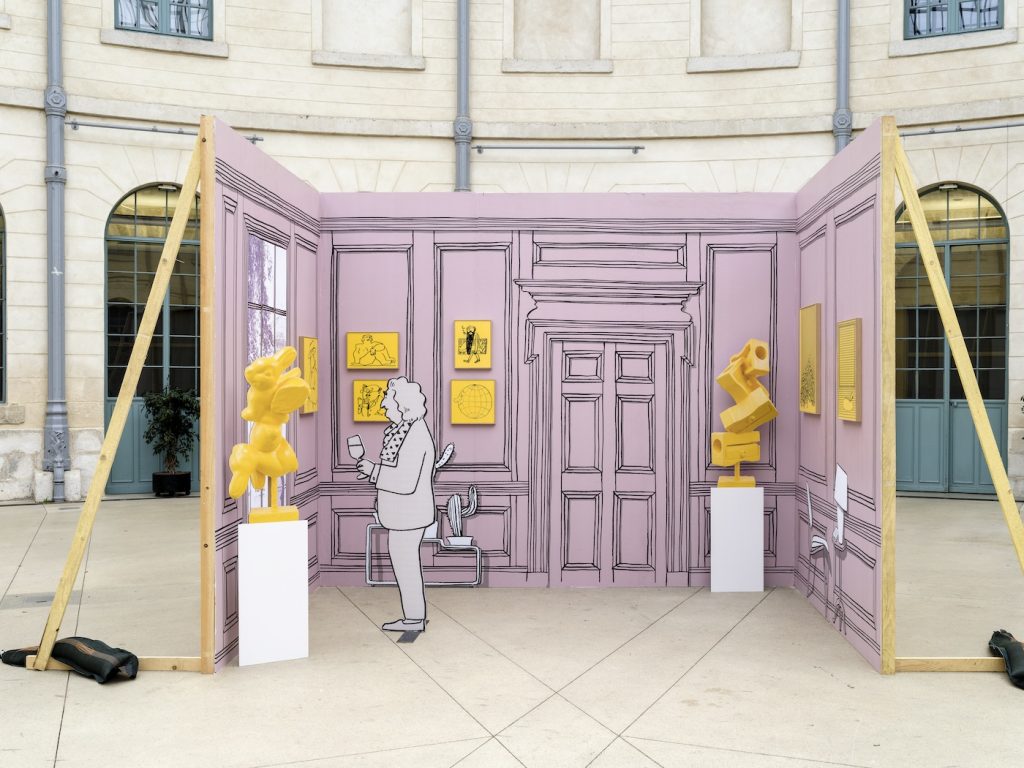

Un individu de cette famille traverse les Six scènes de Mick Peter à la Halle au Blé d’Alençon. Peter le saisit sur le vif à la Fiac (Foire internationale d’art contemporain), liste de prix à la main, contemplant un ensemble de sculptures jaunes et bleu vif représentant des modèles géants de boîtes de sardines, de bretzels, de capsules Nespresso et de taille-crayons, mélangés et « kébabisés » sous la forme de petites tours monochromes.

Une jeune galeriste le regarde d’un œil las, l’autre œil sur son téléphone. Les cheveux de la galeriste sont tirés en une queue de cheval ; elle porte un chemisier à manches courtes bouffantes, un pantacourt, des chaussures simples mais élégantes – du genre de celles qu’on a pu porter à l’école, qu’on a fini par détester et dont on ressent maintenant la nostalgie.

Le voici à nouveau, chez lui cette fois. C’est un appartement élégant à lambris, haut sous plafond, avec de grandes fenêtres et un mobilier moderne du milieu du XXe siècle. (Des pièces originales, usées et patinées.) Un roman de Michel Houellebecq est posé sur une table basse ancienne. Deux sculptures jaunes en forme de tours, de la même série que celles de la foire, montent la garde aux deux bouts de la pièce. Accrochés au mur, deux dessins jaune banane évoquent des illustrations de Saul Steinberg – comiques, sophistiquées, élégantes – et des images qui pourraient être des versions européennes du Pop art des années 1960, un Pop art doté d’un fort accent surréaliste. Le collectionneur savoure un verre de vin. Dans sa petite bulle de bon goût, sa satisfaction transpire à vue d’œil. À moins qu’il ne paraisse en fait soucieux de ce que les œuvres et les livres qu’il possède auraient à dire sur la ville qui l’entoure. Peut-être est-il gêné que son appartement, qui se trouve dans la Halle au Blé, fasse face à la Halle au Blé, de l’autre côté de la rue. Son appartement serait comme une mise en abyme, un lieu d’où il n’aurait d’autre choix que de se regarder en train de se regarder. Le voilà pris au piège d’une sorte d’autosurveillance de ses choix de consommation, de son comportement, de la nuance de sa chemise de Rich Guy Blue et de son foulard, du roman de Houellebecq qu’il sied d’être en train de lire. Une prison de bon goût.

Dans la rue où il vit se trouve la galerie où il a acheté ses œuvres d’art. On distingue par la fenêtre la propriétaire de la galerie Fataliste, qui n’est autre que la jeune femme à la queue de cheval. Elle tient dans ses mains un des dessins jaune banane accrochés au mur du collectionneur. Il représente une caricature de l’artiste moderniste du XXe siècle, portant béret, pipe, longue barbe, empestant probablement le vin. Il porte sous le bras la peinture d’un nu allongé. La galeriste regarde l’image avec intensité. Peut-être s’efforce-t-elle d’assimiler sa signification afin de la vendre plus efficacement. Peter ne nous dit pas si cette scène a lieu avant ou après que le collectionneur lui ait rendu visite : la scène de l’appartement pourrait bien ne représenter que le rêve d’une belle vente pour la galeriste.

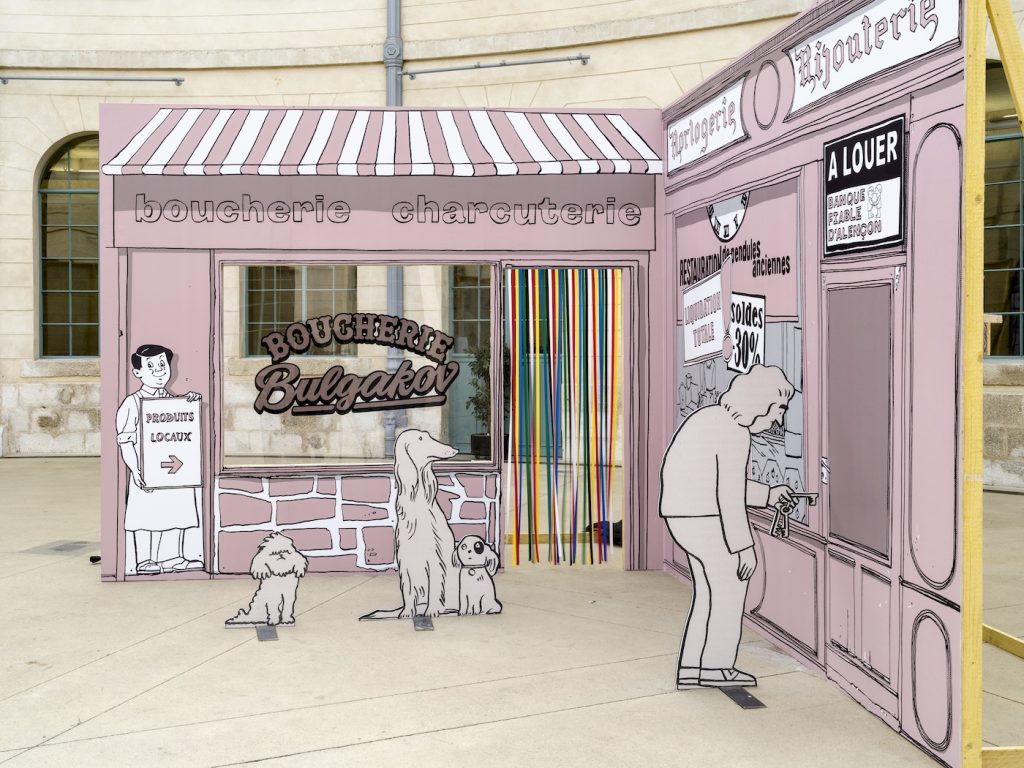

À en juger par sa devanture, la galerie est un commerce modeste dans une rue décatie. La peinture semble écaillée. La porte a un peu vrillé dans son encadrure. De malingres graffitis bordent les fenêtres comme de petites grappes d’insectes curieux. On dirait la vitrine d’une épicerie ou d’une librairie, un petit commerce qui n’aurait plus eu les moyens de payer le loyer dans une ville désormais plus accueillante aux boutiques de cosmétique de luxe et aux restaurants haut de gamme « de la ferme à la table ».

À l’angle de la rue de la galerie se trouve l’échoppe d’un horloger, qui a vu des jours meilleurs. Le propriétaire, vêtu d’un sweat-shirt uni et de tennis, verrouille la porte à la fin de sa journée. Il ressemble curieusement au collectionneur, comme des frères que l’argent aurait séparés depuis longtemps. À moins qu’il ne s’agisse d’une seule et même personne, l’un de chair et d’os, l’autre le personnage imaginaire qu’il aimerait être – mais sans que l’on puisse deviner lequel des deux est une personne réelle. La fenêtre de l’horloger contient des affichettes annonçant des soldes avant liquidation, avec trente, cinquante pour cent de réduction. Un panneau « À louer » est accroché au-dessus de la porte. À droite de l’entrée, l’habillage de la devanture évoque un point d’exclamation géant, comme pour ponctuer une mauvaise blague. La porte suivante est celle de la boucherie Boulgakov. Ce commerce au moins semble bien vivant. Trois chiens regardent par la fenêtre, dans l’espoir que le boucher leur jette quelques tranches de viande. (Qu’ils se méfient. Dans son roman Cœur de chien, un autre Boulgakov – Mikhaïl, l’écrivain russe – raconte l’histoire d’un chient errant qu’un chirurgien sans scrupules séduit à l’aide de saucisses avant de lui greffer une hypophyse humaine ; le chien se transforme alors en homme, au prix de terribles douleurs.)

Peter conduit l’horloger au musée du coin, où il peut admirer un grand bas-relief représentant une scène à la campagne. Sous les rameaux des arbres, une antilope s’approche d’une jeune femme assise sur un petit tas de rochers. Elle porte des bottines et des pantalons de travail à jambes larges. Dans une main, la femme tient une épée ; dans l’autre, un bâton surmonté d’un visage grossièrement esquissé. On ne comprend pas bien ce que représentent l’antilope et la femme – une coutume rurale, une célébration annuelle du calendrier agraire, quelque chose qu’autrefois tout le monde comprenait et que le progrès a englouti. Pour beaucoup de visiteurs, il ne s’agit que d’une relique du monde tel qu’il était auparavant – au même titre qu’une halle au blé ou qu’une horlogerie. Comme dans toutes les scènes de Peter, on ne sait pas quand a lieu cette visite au musée : dans le passé, à une époque où les affaires de l’horloger étaient plus prospères, ou bien le lendemain de la fermeture, alors que tout signe porteur d’un symbolisme obsolète se charge à ses yeux d’une signification nouvelle.

Le sentiment du temps qui s’enfuit, une obsolescence inexorable, hante les six scènes que Peter a bâties pour la Halle au Blé. L’aspect des rues de la ville se transforme en fonction des mouvements de la population et des commerces. Les activités quotidiennes deviennent mystérieuses ; les éléments de paysage habituels aux yeux, disons, de nos grands-parents, ne sont désormais plus que des sortes de dioramas glacés dans des musées. Le désirable, la pertinence, la compétence, la mode : tout cela, semble dire Peter, n’est qu’éphémère floraison.

L’éphémère est constitutif de la forme des œuvres. Celles-ci sont construites comme les coulisses d’un théâtre. Des feuilles de carton, conçues pour tromper l’œil sous un angle bien précis, sont maintenues à la verticale à l’aide d’accessoires. Ces commerces et ces personnages paraissent provenir d’une scène ou d’un studio de cinéma et conçues de manière à pouvoir être montées et démontées rapidement. Ces personnages – les chiens aussi – sont rendus dans le trait habile et efficace du caricaturiste ou de l’illustrateur. Quelques coups de plume, voilà tout ce dont Peter a besoin pour expliquer au public ce qu’il regarde. Le style est rapide et direct, et produit un type d’image accessible à tous. Chaque scène semble une image agrandie, extraite d’un livre pour enfants qui expliquerait comment fonctionne une ville ou les métiers des grandes personnes. À moins qu’il ne s’agisse d’esquisses satiriques dans un journal – des dessins de presse en attente de légende – brocardant les absurdités de la politique ou de l’art contemporain. Comme une scénographie, un dessin est quelque chose qui se fait vite et qu’on utilise rapidement : il s’agit de communiquer efficacement une signification. Le genre d’image qui nous fait rire devant notre café du matin et qu’on oublie tout de suite après, car la journée n’attend pas.

Le style graphique de Peter appartient à une catégorie précise d’images fonctionnelles : non au monde des galeries mais à celui des enseignes, du livre d’enfants, du site internet d’un office du tourisme. Ces scènes sont aussi les récipients d’autres œuvres. Ce sont des images qui contiennent des images, une représentation du monde en deux dimensions et demi. Le commerçant est découpé à plat mais le relief mural du musée est en trois dimensions, possède un volume et un poids. Les sculptures de la scène de la foire existent vraiment : elles font partie de la série de Peter Tasteful Sculptures for a Business Leader [Sculptures pleines de goût pour un roi des affaires, 2021], à ceci près que, dans l’appartement du collectionneur, elles rétrécissent à deux dimensions. Les dessins au mur sont des originaux de Peter, extraits de la série Banana Drawings [Dessins de bananes], mais l’appartement lui-même n’est fait que de feuilles de bois découpées. Pris ensemble, ces différents ordres d’images et d’objets – deux ou trois dimensions, original et reproduction, bande dessinée et découpe – décrivent des aspects des relations psychologiques que nous entretenons avec le monde visuel. Ce spectre perceptuel va des choses réelles à leur idée stylisée. Peter décrit une tension entre ce qu’une image ou un objet est et ce que nous lui associons, comment nous nous en rappelons, comment nous les codons. Voici un objet, rangez-les dans la bonne catégorie : « boutique », « art », « chien », « riche en bleu ».

La perception est une question de commodité et d’efficacité. C’est un système qui doit aller vite, de manière à nous permettre de nous déplacer librement dans le monde sans trop confondre les différentes catégories de personnes et de choses à chaque fois que nous sortons de chez nous. Nous portons dans nos têtes une idée du monde qui est en partie complexe, subtile, et composée d’infinies nuances de gris – les gens dont nous nous soucions, par exemple, ou nos domaines de compétence professionnelle. Mais les aspects de la vie auxquels nous n’avons pas besoin de faire attention sont comme des caricatures de presse, quelques traits sur une feuille de papier vierge, une simple base, suffisante pour nous en donner une idée grossière. Tôt ou tard – en vieillissant, à mesure que le monde change – notre système perceptuel personnel commence à se craqueler, à s’écailler. Des graffitis apparaissent sur ses bords. Il adopte une coupe au carré vieillotte et des chaussons de grande marque. Il cite des livres dont plus personne ne parle depuis des années. Son col et ses manchettes s’effilent. Et puis, un jour, il faudra peut-être le remballer comme un décor après le tournage, à moins qu’il ne trouve un nouvel usage, comme une vieille halle au blé dans une petite ville.

*

I used to work as an editor for an art magazine. My job involved a great deal of travel. Much of my time on the road was spent following the international circus of art fairs and biennial exhibitions. These big shows were good places for people watching. They were magnets for every kind of art world stereotype; a parade of professionals in uniform, each outfit subtly—and not so subtly—signalling their wearer’s position in the art industry. My colleagues and I had a checklist of types. Successful artists in discreetly expensive t-shirts and designer trainers, for example. Exhausted critics laden with grubby cotton museum tote bags. Young art dealers trying to split the difference between dressing their age and dressing like their older rich clients. Art handlers wearing heavy toolbelts, swaggering like gunslingers in a Western.

One category we named Rich Guy Blue. It was shorthand for a certain type of wealthy, middle-aged collector, always in suede loafers and a royal blue coloured shirt, a shade designed to perfectly complement skin tanned to the colour of expensive leather. Wherever I travelled—Basel, New York, Paris, São Paolo—there was Rich Guy Blue, a cartoon come to life. Rich Guy Blue had an eccentric cousin. Same shirt, same expensive tailoring, but with frayed collars and cuffs, a detail distinguishing old money from new. To these basics he would add a patterned silk scarf and swap the loafers out for monogrammed slippers. His long, steel-grey hair would be worn in a dated pageboy-style cut, and instead of a tan, his complexion would be the colour of claret. I often sensed that this was a person who privately felt out of his depth around contemporary art. A man more comfortable with antiquarian books and early moderns, but, out of duty to his younger self—perhaps also to a younger partner—obliged to stay curious about the zeitgeist, about the artists and writers everyone was talking about.

This man drifts through Mick Peter’s Six Scenes at the Halle au Blé in Alençon. Peter captures him at the Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC), price list in his hand, looking at a group of bright blue and yellow sculptures representing oversized sardine tins, pretzels, Nespresso pods, and pencil sharpeners, fused together and kebabed into little monochrome towers. He’s being watched by a bored young art dealer, one eye on him, the other on her phone. The dealer’s hair is scraped into a ponytail, she wears a blouse with little puff sleeves, cropped trousers, plain but chic shoes, the sort you might have once worn to school, hated, and now feel nostalgic about.

There he is again, this time at home. It’s an elegant, wood-panelled apartment with tall ceilings, big windows, and mid-century modern furniture. (Original pieces, tatty and patinaed.) A Michel Houllebecq novel rests on an antique side table. A pair of the yellow tower sculptures, from the same series as the ones at the art fair, stand sentry at opposite corners of the room. Hanging on the walls are banana-yellow drawings reminiscent of Saul Steinberg illustrations—comic, self-aware, urbane—and images that might be European takes on Pop art of the 1960s, Pop with a heightened Surrealist accent. The collector enjoys a glass of wine. You might say he looks content in his bubble of taste. Or you might think he looks anxious about what, if anything, the art and the literature he owns has to say about the town outside his apartment. Perhaps he is uneasy because the view from his apartment, located inside the Halle au Blé, looks across the street onto the Halle au Blé. His home, it seems, is a mise-en-abyme, a place from which he cannot avoid watching himself watch himself. He is trapped in a kind of self-surveillance of consumer choices, of behaviours, of which shade of Rich Guy Blue shirt and scarf to wear, which Houllebecq novel to be seen to read. A prison of taste.

Somewhere along the street from his apartment is the gallery from which he bought his art works. The owner of Galerie Fataliste—the young woman with the ponytail—can be seen through the window of her gallery. She holds in her hands one of the banana-yellow drawings that hang in the collector’s apartment. It depicts a caricature 20th-century modern artist with a beret, pipe, long beard, probably stinking of wine. He’s carrying a painting of a reclining nude under his arm. The gallerist stares hard at the image. Perhaps she is trying to internalize its meaning so she might do a better job of selling it. Peter doesn’t tell us whether this scene is set before or after the collector came by to spend his money: the scene in his apartment may simply be the dealer’s dream of a good sale.

Judging by the gallery facade, this is a small business on a rundown street. The paintwork looks chipped. The door has warped a little in its frame. Spindly graffiti tags edge the windows like little clusters of curious insects. It looks like kind of shopfront that was once, say, a grocery or a bookshop, a small business that could no longer afford the rent in a town now friendlier to luxury cosmetic stores and upscale farm-to-table restaurants.

Around the corner from the gallery is a watch repair shop. It has seen better days. The owner, dressed in a plain sweater and sneakers, is locking up for the day. He looks strikingly similar to the collector. They could be brothers whose lives were long ago split by money. Or they might be the same man, one flesh-and-blood, the other a fantasy of the life he’d like to lead, although it is impossible to tell which one is real and which one lives in the imagination. In the window of the watch store are signs advertising a liquidation sale, offering thirty, fifty percent off. A ‘for rent’ sign is fixed above the door. To the right of the entrance, the shopfront panelling looks like a giant exclamation mark, the punctuation to a sad joke. Next door is Boucherie Bulgakov. This business, at least, seems to be surviving. Outside are three dogs gazing in the window, hoping that the butcher might throw them a few cuts of meat. (They need to be careful. In his satirical novel The Heart of a Dog, another Bulgakov—Mikhail, the Russian author—tells the story of a stray, lured by offers of sausage from an unscrupulous surgeon, then implanted with the pituitary glands of a human, causing a painful transformation into a man.)

Peter takes the watch shop owner over to the local museum. There he can be seen admiring a large wall relief depicting a rural scene. Under the boughs of trees, an antelope approaches a young woman who is sat on a small pile of rocks. She wears boots and wide-leg work trousers. In one hand the woman holds a spade, in the other, a staff capped with a crudely designed image of a face. What the antelope and the woman represent is unclear; a rural custom, an annual event in the agricultural calendar, something once legible to anyone but now lost to progress. For many museum visitors it is simply a relic of how life once was—just like a corn exchange or a watch shop. As with all the scenes Peter shows, we don’t know when this museum visit happened: it could be in the past, during happier days for the watch shop proprietor’s business, or it could be the first day after it closed down, when anything featuring obsolete symbolism begins to holds a new significance for him.

A sense of time slipping away, of inexorable obsolescence, haunts all six scenes that Peter has built for the Halle au Blé. The character of town streets alter according to movements of people and commerce. Everyday customs turn alien; the kind of routine sights that, say, one’s grandparents would have taken for granted, now reduced to frozen museum dioramas. Desirability, relevance, expertise, fashionability; these, Peter seems to say, are just brief flowerings.

Brevity is built into the form of these works. They are built like theatre flats. Sheets of board held upright with props, made to deceive the eye from one angle only. These shops and characters look as if they have been pulled from a stage or a movie studio, designed to be constructed fast or packed down at a moment’s notice. His people—the dogs too—are rendered with the deft, economical line of the caricaturist or book illustrator. Just a few strokes of a pen is all it takes for Peter to tell his audience what we’re looking at. The style feels fast and direct, and suggests an accessible kind of image we can all recognize. Each scene looks as if it could be enlarged from a book for children describing how a town works or the types of jobs that grown-ups do. Or these might be satirical sketches in a newspaper—cartoons waiting for a caption—lampooning the follies of politics or contemporary art. Just like scenography, a cartoon is something made fast and used quickly. It is made to communicate meaning efficiently. The kind of image that might make you laugh over your morning coffee, then forget about moments later, as the day’s demands start to press down.

Peter’s graphic style belongs to a certain class of functional image; not to the gallery but to the shop sign, the kid’s book, the local tourist board website. These scenes are also containers for other works. They’re pictures holding pictures, a two-and-a-half-dimensional representation of the world. The shopkeeper is a flat cut-out, but the wall relief in the museum is three-dimensional, possessing volume and weight. The sculptures in the art fair scene are real—they’re from Peter’s 2021 series ‘Tasteful Sculptures for a Business Leader’—yet in the collector’s apartment they shrink to two-dimensions. The drawings on the walls of his home are Peter originals, from the series ‘Banana Drawings,’ but the apartment is simply cut-out sheets of wood. Taken together, these different orders of image and object—the two- and three-dimensional; original and reproduction; cartoon and cut-out—describe aspects of the psychological relationship we have to the visual world. It’s a perceptual spectrum that runs from real things to a stylized idea of them. Peter describes a tension between what a picture or an object is and what we label it as, how we remember it, code it. Here is a thing, now file under: “shop,” “art,” “dog,” “Rich Guy Blue.”

Perception is a question of convenience and efficiency. It’s a system that must work fast, so as to allow us to move freely through the world without getting too confused about categories of people and things every time we step out of the house. We hold in our heads an idea of the world that is partly complex, subtle, and made up of infinite shades of grey; the people we care about, say, or our areas of professional expertise. But the aspects of life we don’t need to pay attention to are like a cartoon, a couple of marks on a blank sheet of paper, just the basics, enough to give us a rough idea. Sooner or later—as we age, as the world turns—our personal perceptual system begins to crack and peel. We find that graffiti tags appear along its edges. It acquires a dated pageboy haircut and monogrammed slippers. It will reference books that everyone else stopped talking about years ago. Its collars and cuffs will fray. Eventually, it may need to be packed down, like a film set at the end of a shoot, or it will find new uses, like an old corn exchange in a small city.